高所作業の安全対策まとめ|工事現場で守るべき基準と対策

建設業において「高所作業」は、足場や高所作業車、屋根施工、鉄骨組み立てなど日常的に発生する一方、重大事故に直結しやすい作業領域です。

わずか数メートルの高さでも転落や飛来・落下が命に関わる結果を招くことがあり、法律で定められた基準を守るだけでなく、現場に即した実効性ある対策が欠かせません。

本記事では、高所作業での安全対策の定義・リスク・対策、さらに高所作業時に活用いただける安全マットについて詳しく解説いたします。

高所作業とは?定義とリスク

|

建設業において「高所作業」とは、労働安全衛生規則により地上2メートル以上で行う作業を指します。

足場や高所作業車、屋根の施工、鉄骨組み立てなど、現場では日常的に発生する作業ですが、その一方で重大事故に直結する危険が潜んでいます。

厚生労働省の統計によると、建設業の死亡災害のうち約4割以上が墜落・転落事故です。

わずか数メートルの高さからの転落でも命を落とすケースがあるため、現場では常に緊張感を持って安全対策を講じる必要があります。

加えて、工具や資材の落下事故も頻発しており、作業員本人だけでなく周囲の人々の安全まで脅かす要因となっています。

こうした背景から、高所作業における安全対策は「法律で決められているからやる」という義務的なものにとどまらず、現場の命を守るために欠かせない基本動作として捉えることが重要です。

高所作業に潜む主なリスク

高所作業では、複数の危険要因が同時に存在します。

たとえば足場からの墜落はもちろん、資材の落下や強風によるバランス崩し、さらには電線との接触事故など、多様なリスクが潜んでいます。

代表的なリスクを整理すると以下の通りです。

墜落・転落事故

足場やはしご、高所作業車のバケットからの転落は典型的な労災です。

数メートルの高さでも命を落とす可能性があり、常に重大な危険が伴います。

飛来・落下事故

工具や資材を不用意に扱うと、下にいる作業員や歩行者に直撃し、重大な二次災害を引き起こします。

これは作業員本人の安全意識だけでなく、現場全体での管理体制に左右される事故です。

崩壊・倒壊事故

足場や仮設構造物が不安定な状態で施工されていると、わずかな衝撃や風で倒壊し、大規模な被害を生じる可能性があります。

感電事故

高所作業車や鉄骨が電線に接触したり、金属工具が高圧線に触れたりするケースは少なくありません。

特に都市部の建設現場では電線が至近距離にある場合が多く、日常的な注意が必要です。

転倒・滑落事故

雨天や冬季などでは転倒・滑落事故が起こりやすくなります。

濡れた足場や凍結した床面は想像以上に危険で、十分な摩擦を確保しないと作業員は容易にバランスを崩します。

健康リスク

高所での長時間作業は精神的な緊張も強く、夏場の熱中症や体調不良が重大災害のきっかけとなることがあります。

これらのリスクは単独で発生するだけでなく、複合的に重なって大事故へと発展する点が特徴です。

だからこそ、「落ちない」「落とさない」「壊さない」を徹底することが現場安全の基本となります。

高所作業に関する法律と義務

こうした事故を防ぐため、労働安全衛生法および労働安全衛生規則では高所作業に関する安全基準が定められています。

フルハーネス型墜落制止用器具の義務化

2022年1月からは高さ2メートル以上の作業でフルハーネス型の使用が原則となりました。

従来の胴ベルト型に比べ、墜落時の衝撃を分散しやすいため、死亡リスクを大幅に低減できるとされています。

作業床・足場の設置

作業床は幅40cm以上を確保し、十分な強度を持つことが求められています。

さらに、手すり・中さん・幅木の三点セットを設けることが法律で義務付けられています。

墜落防止措置

作業床を設置できない場合は安全ネットを張る、親綱を設置する、囲いや手すりを設けるなど、代替的な安全確保が求められます。

高所作業の安全対策まとめ

|

実際の現場では、法律を遵守するだけでなく、現場ごとに合わせた総合的な安全対策が必要です。

安全装備の着用

高所作業ではまず「装備」が命を守る最前線です。

フルハーネス型の墜落制止用器具は必須であり、さらに2丁掛けを徹底することで移動中も常に身体を支えることができます。

また、ヘルメットは高所作業に欠かせない基本装備ですが、落下物や転落を想定すると、単なる必須装備ではなく、命を守る心強い最後の守りとして考えることが大切です。

作業環境の整備

次に重要なのは「作業環境」です。

強度と広さを備えた足場を設置し、安定した作業床を確保することが事故防止の第一歩です。

作業床が設置できない場所では安全ネットや囲いで代替します。

開口部は特にリスクが高いため、照明を十分に当て、落下防止ネットや幅木を設けて作業員と資材の両方を守ることが求められます。

定期点検と管理

安全な装備や環境も、点検を怠れば意味がありません。

ヘルメットや安全靴、安全帯などの個人保護具は使用前に必ず確認し、劣化や破損があれば即交換します。

足場や作業台も毎日点検し、異常があれば作業を止めて修繕する姿勢が欠かせません。

親綱やアンカーの強度確認も同様で、「いつも大丈夫だから」という油断が最も危険です。

作業員の教育・管理

装備や環境を整えても、使うのは人間です。

特別教育を受けていない作業員を高所に上げることは厳禁であり、必ず知識と技術を習得した人材を配置します。

さらに、作業員の体調管理も欠かせません。高所作業は強い緊張を伴うため、体調不良のまま従事すると事故リスクが跳ね上がります。

加えて、天候条件の確認も重要です。強風や雨天では無理をせず中止や延期を判断することが、事故防止につながります。

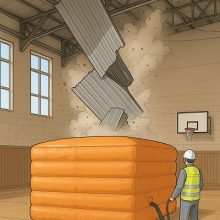

セーフティーエアマットの活用

|

高所作業下に弊社の空気を入れるだけで膨らむセーフティーエアマットを敷設することで、万が一作業員が墜落した際でも衝撃を吸収できます。

設営はわずか5分程度で可能であり、短工期の現場でも導入しやすい仕様になっています。

さらに収納性や可搬性に優れているため、複数現場を移動しながら利用することもできます。

レンタルと販売の両方に対応しているため、安全対策費の有効活用にもつながります。

セーフティーエアマットの活用事例

屋根上での高所作業

屋根上での作業は常に転落の危険と隣り合わせです。

特に急勾配の屋根や瓦屋根では、わずかな足元の乱れが重大事故につながります。

セーフティーエアマットを屋根下に敷設しておくことで、万が一の墜落時にも衝撃を吸収し、致命的な事故を防ぐことが可能です。

作業員にとっても心理的な安心感が得られ、集中して作業を進められる環境づくりにつながります。

|

住宅屋根でのソーラーパネル工事

近年増えている住宅への太陽光パネル設置工事は、高所作業と重量物の取り扱いが重なるリスクの高い現場です。

屋根からの作業員の墜落はもちろん、設置中のパネルが落下する危険もあります。

セーフティーエアマットを配置することで、作業員と資材の両方を守ることが可能です。

|

法面での作業

斜面や法面での作業は、地盤の不安定さや天候の影響を受けやすく、滑落のリスクが常に伴います。

特に草刈りや補強工事などでは、作業員が安全帯を使用していてもバランスを崩すことがあります。

法面下にセーフティーエアマットを設置すれば、滑落時の衝撃をやわらげ、作業員の安全を確保できます。

|

基本+最新の工夫で「事故ゼロ」へ

高所作業は建設工事に欠かせないものですが、常に墜落や落下のリスクと隣り合わせです。

法律で定められた安全装備や作業床の整備は最低限の基準であり、そこに教育・点検・健康管理、さらにセーフティーエアマットのような新しい安全資機材を組み合わせることで、現場の安全レベルを大幅に向上させることが可能です。

安全は一部の担当者だけでなく、現場に関わる全員で守る必要があります。

「基本を守り、工夫を重ねる」姿勢を持つことが、工事現場での事故ゼロへの第一歩となります。

関連商品

関連コラム記事

-

-

セーフティーエアマットの効果と導入事例

高所作業の落下防止対策を強化するセーフティーエアマットの仕組み・効果を解説。実際の電設工事や屋根上での高所作業でご利用いただいた際の製作事例もご紹介します。 -

-

【製作事例】万が一の転落事故防止に備えるセーフティーエアマット

高所での転落事故対策に、空気を入れて膨らむだけのセーフティーエアマットを製作。大手企業導入事例や衝撃試験実施済みで、安全性と信頼性を両立しています。 -

-

落下物対策の新時代を切り開く「安全エアマット」の提案

現場の落下物事故を未然に防ぐ、安全エアマットの最新提案。空気層の衝撃吸収と効率的な排気構造で、繰り返し使える経済的な安全対策です。 -

-

【設置事例】事務所の足場工事にセーフティーエアマットを設置しました

事務所に足場を組んだタイミングで、墜落災害対策用のセーフティーエアマットを設置しました。実際の現場でのサイズ感や設置イメージを写真でご紹介します。 -

-

トラック作業中の転落事故防止のために~セーフティーエアマット~

トラック作業時の落下事故防止に最適な「セーフティーエアマット」。実際の現場での活用事例や導入メリット、安全対策に役立つ機能を紹介します。