工事現場事故はなぜ起きる?最新事例と具体的な対策を解説

工事現場での事故は、労働者だけでなく、周囲の人々にも大きな被害をもたらします。

「なぜ事故が起きるのか?」「どうすれば防げるのか?」

工事現場で実際に起こるさまざまな事故の事例や、その原因を詳しく解説します。

また、事故を防ぐための具体的な対策や、万が一事故が発生した場合の対処法についてもご紹介します。

工事・建設現場の安全に対する意識が変わり、より安全な作業環境を作ることができるはず。

ぜひ最後まで読んで、安全な現場づくりに役立ててください。

目次

最新の建設・工事現場の事故や災害の傾向

工事現場での事故は、働く人々の安全だけでなく、社会全体に大きな影響を与えます。

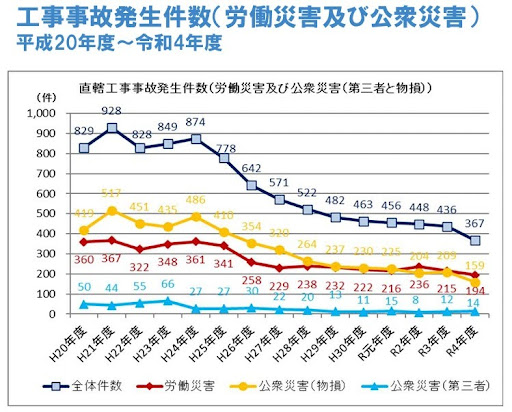

国土交通省の発表では、労働災害および公衆災害による事故発生件数は、数年間連続で減少傾向にあるようです。

|

出典:国土交通省:安全啓発リールレット(令和5年度版)

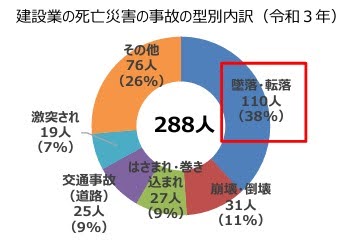

しかし、建設業における死亡災害、死傷災害で最も多い災害は墜落転落災害です。

毎年、休業4日以上の死傷者数は2万人以上、死亡者数200人以上でており、依然として多くの事故が発生しています。

|

工事現場の具体的な事故事例ー原因と対策

工事現場では、さまざまな種類の事故が発生します。

ここでは、特に多い次の4つの事故について、具体的な事例を交えながらどのように安全対策に活かしていくべきか解説します。

|

事例からわかることは、工事現場での事故は、一つひとつの要因が複合的に重なることで発生しやすいということです。

安全対策は、一人ひとりの意識改革はもちろん、企業全体で取り組むべき重要な課題です。

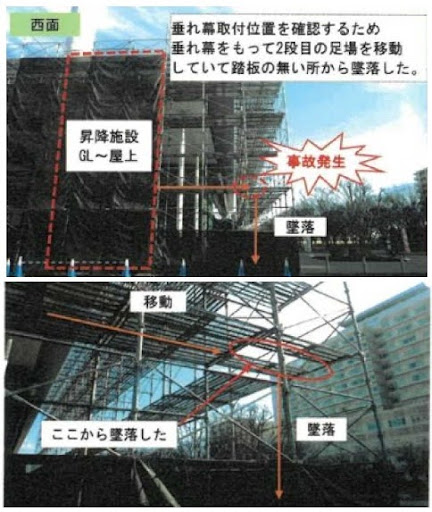

墜落・転倒事故の事例:一瞬の隙が招く悲劇

工事現場で最も多く発生する事故の一つが、墜落・転倒事故です。

特に、足場からの転落は、高い場所での作業に伴うリスクが非常に高いため、注意が必要です。

| 事例1 | 日 時:令和4年1月24日(月) 作業内容:足場に垂れ幕を取り付ける作業 事故内容:立入禁止区域を位置確認の為一時的に立ち入り、足場上で心筋梗塞を発症し足 場コーナーの踏板3枚中、中央1枚が抜けていた箇所より墜落 被害状況:作業員 1名負傷(休業4日以上) |

|---|---|

| 写真 |  |

| 事例2 | 日 時:令和4年2月11日(金) 作業内容:足場上での撤去作業 事故内容:親綱を張る前の足場上で固定していない足場板に足をかけて墜落 被害状況:作業員 1名負傷(休業4日以上) |

| 写真 |  |

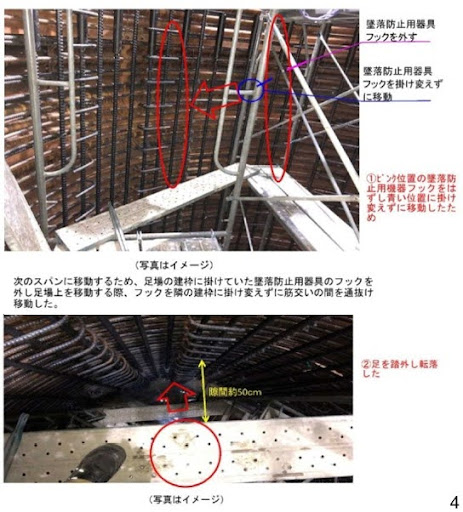

| 事例3 | 日 時:令和3年11月9日(火) 作業内容:鉄筋組立作業 事故内容:足場上を移動する際、足を踏み外し5.4m下のコンクリートに墜落 被害状況:作業員 1名負傷(休業1~3日以内) |

| 写真 |  |

| なぜこのような事故が起こるのか? | ・安全帯の未着用 ・足場の設置不良 ・作業手順の不遵守 ・滑りやすい場所での作業 など |

|---|---|

| どのように防ぐことができるのか? | ・安全帯の常時着用 ・足場の点検と補修 ・作業前の安全確認 ・滑り止め対策の実施 など |

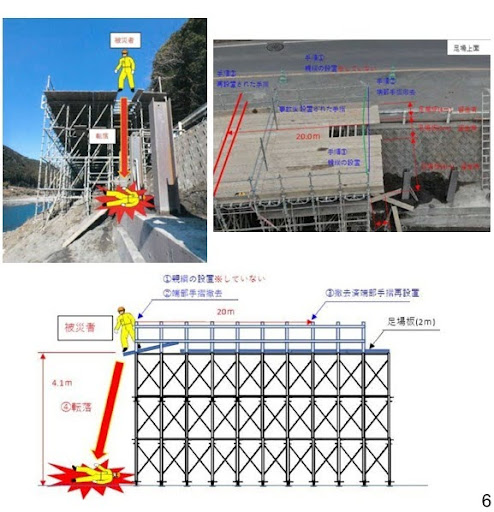

崩壊・倒壊事故の事例

工事現場では、仮設の足場や支えなどが使用されます。

これらの構造物が、設計ミスや施工不良によって倒壊し、作業員が巻き込まれる事故も発生します。

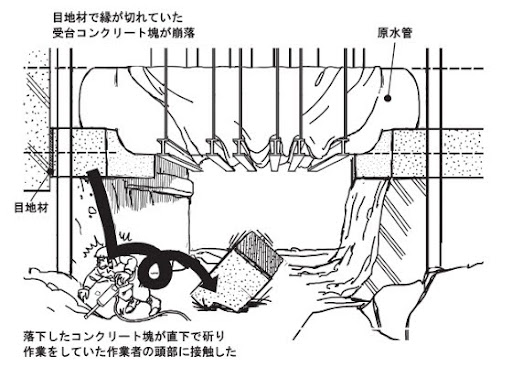

| 事例 | 発生月等: 7月 時刻 14時20分 天候 曇 作業内容:上下水道工事の地盤改良体斫り作業 事故内容:残置されていた受台コンクリート塊が落下し、頭部に接触 |

|---|---|

| 写真 |  |

| なぜこのような事故が起こるのか? | ・安全帯の未着用 ・足場の設置不良 ・作業手順の不遵守 ・滑りやすい場所での作業 など |

|---|---|

| どのように防ぐことができるのか? | ・安全帯の常時着用 ・足場の点検と補修 ・作業前の安全確認 ・滑り止め対策の実施 など |

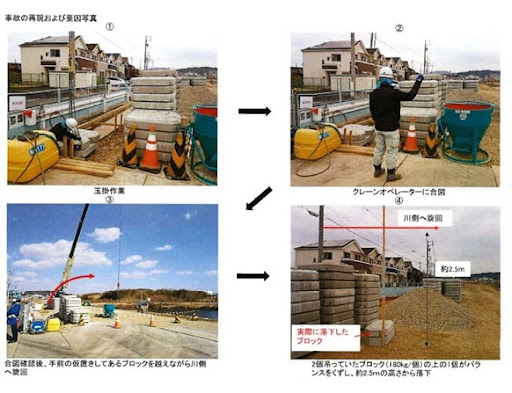

飛来・落下事故の事例

高所で作業を行う際に、工具や資材が落下し、作業員を直撃する事故も少なくありません。

| 事例 | 日 時:令和4年2月28日(月) 作業内容:ブロック設置作業 事故内容:被災者が吊荷の下に入ってしまい、ブロックが落下し被災 被害状況:作業員 1名負傷(休業4日以上) |

|---|---|

| 写真 |  |

| なぜこのような事故が起こるのか? | ・工具や資材の置き方が不適切 ・安全ネットの設置不足 ・作業中の注意不足 |

|---|---|

| どのように防ぐことができるのか? | ・工具や資材の落下防止対策 ・安全ネットの設置 ・作業中の注意喚起 |

接触・激突事故の事例

工事現場では、車両の通行も多いため、作業員が車両と接触し、怪我をする事故も発生します。

| 事例 | 発生月等: 7月 時刻 14時20分 天候 曇 作業内容:上下水道工事の地盤改良体斫り作業 事故内容:残置されていた受台コンクリート塊が落下し、頭部に接触 |

|---|---|

| 写真 |  |

| なぜこのような事故が起こるのか? | ・誘導員の配置不足 ・作業員の不注意 ・視界不良 |

|---|---|

| どのように防ぐことができるのか? | ・誘導員の配置 ・作業員のヘルメット着用 ・作業エリアの明確化 |

工事現場事故防止のための4つの安全対策

工事現場での事故を防ぐためには、さまざまな対策が必要です。特に重要な4つの対策を紹介します。

これらの対策を徹底することで、安全で快適な作業環境を実現し、労働災害の防止に貢献することができるでしょう。

1.作業員の安全意識向上

安全な工事現場を作るためには、まず、働く人一人ひとりが安全の大切さを理解し、行動することが重要です。

そのためには、以下のことが大切です。

| 安全教育の徹底 | 定期的に安全に関する教育を行い、安全な作業方法や危険予知の方法を学びます。 |

|---|---|

| 安全スローガンや標語の掲示 | 現場に安全スローガンや標語を掲示し、常に安全意識を持つように促せるでしょう。 |

| 安全大会の開催 | 定期的に安全大会を開催し、安全に関する情報交換や意見交換を行います。 |

2.定期的な安全パトロールとその効果

安全パトロールは、工事現場の危険な箇所を発見し、改善するために重要な活動です。

| 危険箇所の早期発見 | 定期的なパトロールにより、危険な箇所を早期に発見し、事故を未然に防ぐことが可能です。 |

|---|---|

| 安全意識の向上 | 安全パトロールに参加することで、安全意識が向上し、危険に対する注意力が高まります。 |

| 改善点の発見 | 安全パトロールを通じて、改善すべき点を見つけ出し、より安全な作業環境を作ることができます。 |

3.最新安全設備と防護用品の導入

安全な工事現場を作るためには、最新の安全設備や防護具を導入することが重要です。

| 墜落防止器具 (安全帯・墜落防止ネットなど) | 高所での作業を行う際には、必ず安全帯を着用し、万が一転落した場合でもロープで体を支えます。 あわせて墜落防止ネットを設置し、万が一転落した場合でも怪我を最小限に抑えます。 |

|---|---|

| 防護服 | 火災や化学物質から身を守るための防護服です。 |

| ヘルメット・安全靴 | 頭部への衝撃から身を守るためのヘルメットや、 足を保護し、滑り止め効果のある安全靴を着用しましょう。 |

4.現場環境の整備と改善

現場環境の整備も、事故防止に重要な役割を果たします。

| 整理整頓・通路の確保 | 工具や資材を整理整頓し、作業スペースを広く確保します。あわせて作業通路を確保し、人がスムーズに移動できることも重要です。 |

|---|---|

| 照明の確保 | 暗い場所では、思わぬ事故が起こりやすいため、十分な照明を確保します。 |

| 換気 | 粉塵や有害物質が発生する場所では、換気を行い、作業環境を改善します。 |

工事現場での事故対応方法

工事現場で事故が起こってしまった場合、適切な対応が求められます。

ここでは、緊急時対応マニュアルの重要性、救急医療体制と関係機関との連携、そして再発防止のためのフィードバックについて解説します。

緊急時対応マニュアルの重要性

緊急時対応マニュアルは、事前に準備しておくことで、事故発生時に慌てずに行動できるでしょう。

| 主なマニュアル | 目的 |

|---|---|

| 連絡先一覧 | 緊急時に迅速に連絡できるよう、関係機関の連絡先を一覧化 |

| 避難経路 | 事故発生時に、迅速に避難できるよう、避難経路を明記 |

| 応急処置の手順 | 負傷者への応急処置の方法を具体的に記載 |

| 報告手順 | 消防署、救急隊、病院など、事故発生時の報告手順を明確にする |

救急医療体制と関係機関の連携

事故発生時には、迅速な救助と治療が求められます。

そのため、事前に救急隊や病院との連携を図っておくことが重要です。

| 関係機関 | 役割 |

|---|---|

| 消防署・救急隊 | 事故発生時にすぐに消防署(救急隊)に連絡し、火災発生時の消火活動や、負傷者の救助と搬送を要請できる |

| 病院 | 負傷者の状態に合わせて、適切な病院に搬送できるよう、事前に連携しておく |

| 警察署 | 事故の状況確認、証拠保全などり、迅速な対応が可能になる |

再発防止のためのフィードバック

事故が発生した場合は、原因を究明し、再発防止策を講じる必要があります。

| 再発防止策 | 目的 |

|---|---|

| 原因究明 | 事故の原因を明確にすることで、根本的な対策を講じることが可能になる |

| 対策の検討 | 原因に基づいて、具体的な再発防止策を検討・実施する |

| 周知徹底 | 関係者全員に再発防止策を周知徹底し、意識改革を図る |

厚生労働省の建設業における安全対策

厚生労働省も建設業における労働災害を減らすため、近年は墜落・転落災害防止に力をいれており、下記のように労働安全衛生規則の改正をしています。

・手すり先行工法等に関するガイドライン」について[R5.12.26 (通達)]

・足場等関係の改正[R5.10.一部規定はR6.4.1施行]

内容は足場の点検時には点検者を指名し、その氏名を記録・保存することなど、さまざまです。

詳しくは厚生労働省のホームページを確認してください。

エア防災では、高所作業や建設現場の転落事故のため、エアー式のセーフティーマットをおすすめしています。

建設会社様からのお問合せから開発したもので、簡単に設置でき、作業効率を向上できます。

先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2024にも出展しており、建設業、消防、自衛隊の方々と多くの方に注目していただきました。

出展した時のコラムもぜひ参考にしてください。

|

事故を防ぐ!安全な現場づくりのためのヒント

建設業における労働災害の発生状況は、長期的に減少傾向です。

しかし、墜落災害をはじめとする建設工事の現場での災害により、年間700人以上もの尊い命が亡くなっています。

紹介した事故の原因・対策をもとに、現場の見直しをぜひお願いします。

エア防災も積極的に課題解決のお手伝いをしていますので、ぜひご相談ください。

関連商品

関連コラム記事

-

-

【FAQ】パイプ式貯水槽の設置前に確認すべき注意点|導入時のよくある質問Q&A

パイプ式貯水槽の設置前に確認すべき注意点をQ&A形式で解説。設置準備やスペース、地面条件、材質、納期、容量など、導入直前の疑問をまとめました。 -

-

パイプ式貯水槽は購入?レンタル?コストとメリットで選ぶ最適プラン

パイプ式貯水槽の導入、購入とレンタルで迷っていませんか?利用期間やコスト、納期を徹底比較。御社に最適なプランを選ぶ判断基準を実績を交えて解説します。 -

-

鉄製タンクのサビ・腐食対策|修理と交換どちらが得?パイプ式貯水槽という新しい選択

鉄製タンクのサビや腐食、修理費用の増加にお困りですか?繰り返し補修を行うよりも、設置・撤去が簡単でメンテナンスコストを抑えられる「パイプ式貯水槽」への乗り換えがおすすめです。 -

-

【導入事例】離島・山間部・地下室でも設置可能!搬入困難地で実現したパイプ式大型貯水槽

搬入経路が狭くても設置可能!離島・山間部・地下室など、従来は難しかった場所での貯水槽導入事例をご紹介します。 -

-

【在庫状況のご案内】パイプ式貯水槽 2025年10月

建設現場・研究・イベント・緊急時の仮設貯水に対応するパイプ式貯水槽。ワン・ステップでは即納可能な在庫を多数ご用意。レンタル・販売・設営サポートにも対応しています。(2025年10月時点)